AIによる拡張現実(AR)コンテンツ作成:没入型体験設計の基礎から応用まで

はじめに

拡張現実(AR)技術は、現実世界にデジタル情報やコンテンツを重ね合わせることで、私たちの体験を豊かにする革新的な技術です。かつては専門的な知識や高価なツール、複雑なプログラミングが必要とされていたAR開発ですが、AIの進化により、クリエイターやマーケター、教育者など、技術的バックグラウンドを持たない人々でも魅力的なAR体験を作成できるようになりました。

本記事では、AIを活用した拡張現実コンテンツの作成方法について、基礎から応用まで詳しく解説します。3Dモデルの生成からインタラクティブな要素の実装、さらには実際の活用事例まで、ステップバイステップで説明していきます。

AI技術を活用することで、従来は数週間かかっていたAR開発が数時間で完了し、より創造的な表現に集中できるようになります。この記事を読めば、プログラミングの知識がなくても、魅力的なAR体験を作成するための実践的なスキルを身につけることができるでしょう。

AR技術の基礎知識

ARとは何か?

拡張現実(Augmented Reality:AR)は、現実の環境にコンピュータによって生成されたデジタル情報を重ね合わせる技術です。仮想現実(VR)が完全にバーチャルな環境を作り出すのに対し、ARは現実の環境をベースにデジタル要素を追加します。

ARの主要構成要素

ARシステムは、一般的に以下の要素で構成されています:

- カメラとセンサー:現実世界を捉え、ユーザーの位置や環境を認識します

- コンピュータビジョン:画像認識技術で環境を分析し、ARコンテンツを配置する基準点(マーカーやサーフェス)を特定します

- 3Dレンダリング:デジタルコンテンツを生成し、現実の映像に合成します

- ディスプレイ:スマートフォン、タブレット、ARグラス等で合成された映像を表示します

ARの種類

- マーカーベースAR:特定の画像や物体をトリガー(マーカー)として認識し、その上にデジタルコンテンツを表示

- マーカーレス(空間)AR:環境を認識して平面や立体を検出し、特定のマーカーなしでコンテンツを配置

- 位置情報ベースAR:GPS等の位置情報を基に、特定の場所にコンテンツを表示

- 投影型AR:実物体に直接デジタル情報を投影

- ウェアラブルAR:ARグラスなどのウェアラブルデバイスを通して体験

AIがAR開発をどう変えるのか

AI技術は、AR開発における多くの複雑なプロセスを自動化・効率化しています:

- 3Dモデル生成:2D画像から3Dモデルを自動生成

- 環境認識:複雑な環境をより正確かつ素早く分析

- インタラクション:自然な対話やリアルタイム翻訳などの高度な機能を実現

- パーソナライゼーション:ユーザーの行動や好みに基づいたカスタム体験の提供

- 最適化:パフォーマンスとユーザー体験の継続的改善

AIとARの融合ワークフロー

AIとARを組み合わせたコンテンツ制作の基本的なワークフローを理解しましょう。

ステップ1: 体験のコンセプト設計

目的の明確化

– 何のためのAR体験か(マーケティング、教育、エンターテイメントなど)

– 対象ユーザーは誰か

– どのような体験を提供したいか

– 成功の指標は何か

体験の構造化

– ユーザーの行動フロー設計

– インタラクションポイントの特定

– 必要なデジタル要素のリスト化

AI活用ポイント:

– ChatGPTやClaudeを活用したアイデア発想とブレインストーミング

– ユーザーペルソナ生成と体験シナリオのシミュレーション

– 先行事例の分析と独自アイデアの提案

ステップ2: 3Dモデルとコンテンツの生成

AR体験に必要なデジタルコンテンツ(3Dモデル、テクスチャ、アニメーション、サウンドなど)を作成します。ここでAIが大きな変革をもたらしています。

AI活用による3Dモデル生成

AI×3Dモデリング:Blenderとの連携による制作フロー革命の記事でも詳しく解説しましたが、AIを活用することで3Dモデリングの敷居が大幅に下がっています。

- テキストから3Dモデル生成:

- Luma AI:テキストプロンプトから高品質な3Dモデルを生成

- Meshy:詳細な指示から編集可能な3Dアセットを作成

- Leonardo.ai:3Dモデルとテクスチャを統合的に生成

- 2D画像から3Dモデル生成:

- 3Dスキャン技術:

- スマートフォンのLiDARセンサーを活用した3Dスキャン

- Polycamアプリで実物をスキャンして即座に3Dモデル化

AI活用によるテクスチャとマテリアル生成

- Stable Diffusion:カスタムテクスチャの生成

- Midjourney:高品質なビジュアル素材作成

- Runway:スタイル転送やテクスチャ変換

AI支援によるアニメーション作成

生成AIでアニメーションを作る:2Dから3Dまでの最新テクニックで紹介したように、AIはアニメーション作成も効率化します。

- Plask:AIモーションキャプチャとアニメーション編集

- D-ID:静止画像からのアニメーション生成

- Deep Motion:人間の動きのモーションキャプチャとアニメーション化

ステップ3: ARインタラクションの設計と実装

生成したデジタルコンテンツにインタラクティブな要素を追加します。

インタラクションの種類

– タップ、スワイプ、ピンチなどの基本的なジェスチャー

– 音声コマンド

– 動作認識

– 環境認識(照明、表面、物体など)

– 位置認識

AIによるインタラクション強化

– 自然言語処理によるより自然な会話型インタラクション

– コンピュータビジョンによる高度なジェスチャー認識

– コンテキスト認識による状況に応じた反応

AIキャラクターとの対話体験設計:ユーザーエンゲージメントを高める方法の記事で紹介したテクニックは、AR体験にも応用できます。

ステップ4: AR体験のプロトタイピングとテスト

作成したデジタルコンテンツとインタラクションを組み合わせて、AR体験のプロトタイプを作成します。

ノーコードARプロトタイピングツール

– Adobe Aero:Adobeのクリエイティブスイートと連携したARオーサリングツール

– Reality Composer Pro:Appleのビジュアル開発環境

– ZapWorks:ドラッグ&ドロップのAR開発環境

– Lens Studio:Snapchatのレンズ作成ツール

– SparkAR:Meta(Facebook/Instagram)のAR開発ツール

AI統合によるプロトタイピング強化

– AIによる自動レイアウト最適化

– ユーザーフィードバックの自動分析と改善提案

– A/Bテストの自動実施と結果分析

プロトタイプのテストと検証

– 機能テスト:すべての機能が意図通りに動作するか

– ユーザビリティテスト:直感的に操作できるか

– パフォーマンステスト:スムーズに動作するか

– 環境テスト:様々な環境(照明、背景など)で正常に機能するか

AI画像生成による商品プロトタイプ設計:製品開発の新しいアプローチで紹介した手法は、AR体験のプロトタイピングにも応用可能です。

ステップ5: 配布と分析

完成したAR体験を公開し、ユーザーの反応を分析します。

AR体験の配布方法

– WebAR:ブラウザベースのAR(プログラムのインストール不要)

– 専用アプリ:より高度な機能を実現できるが、ユーザーにインストールを要求

– 既存プラットフォーム:Snapchat、Instagram、TikTokなどの既存ARプラットフォーム

AIによる分析と最適化

– ユーザー行動の自動分析

– エンゲージメントパターンの識別

– パーソナライズされた体験の提供

– 継続的な改善のための推奨事項の生成

ARコンテンツ開発のためのAIツール紹介

マーカーベースAR開発ツール

- Blippar:AIと連携したAR開発プラットフォーム

- Artivive:アートと連携したAR体験作成ツール

- EyeJack Creator:アーティスト向けAR開発ツール

WebAR開発ツール

AIとARの連携ツール

- Deepen AI:コンピュータビジョン強化ツール

- Fritz AI:モバイルAIとAR連携ツール

- Vuforia Fusion:AIによる拡張認識機能を提供

3Dアセット管理と共有

- Sketchfab:3Dモデルの共有とAR表示に対応

- Google Poly:3Dアセットライブラリ

- CGTrader:3Dモデルマーケットプレイス(AIで検索可能)

業界別AR活用事例とアイデア

小売・ECサイト

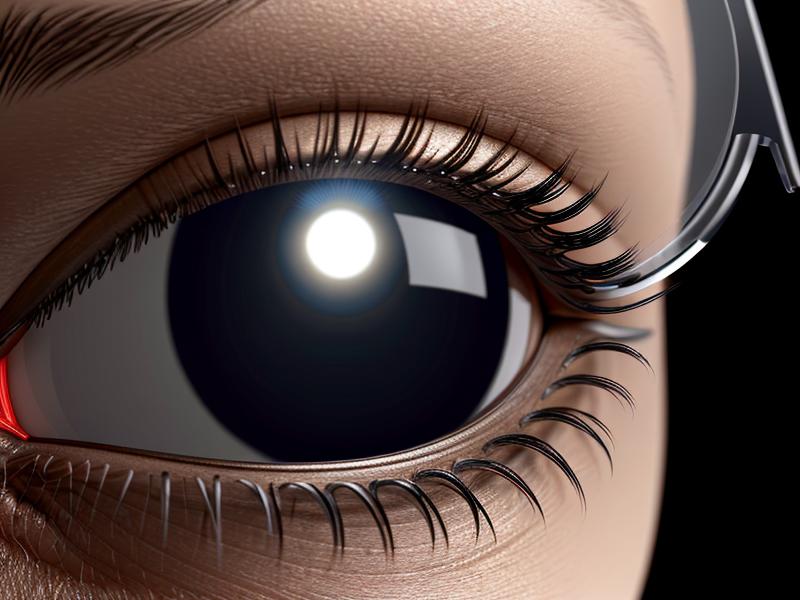

- 仮想試着:衣料品、メガネ、化粧品など

- 家具の仮想配置:部屋に置いたときのサイズ感や雰囲気を確認

- パッケージング拡張:製品パッケージをスキャンして追加情報や体験を提供

AIとの連携ポイント:

– 顧客の体型や好みに合わせたパーソナライズド推薦

– リアルタイムの色や素材の変更

– 環境に応じた適切な商品提案

教育・学習

- 3D教材:抽象的な概念を視覚化

- インタラクティブな歴史体験:歴史上の出来事や場所を再現

- STEM教育:科学や数学の概念を立体的に理解

AIとの連携ポイント:

– 生徒のレベルに応じたコンテンツのパーソナライズ

– 質問に答えるバーチャル講師

– 学習進捗に応じた最適なコンテンツ提供

マーケティング・プロモーション

- 体験型広告:製品の機能や特徴を体験として提供

- インタラクティブなストーリーテリング

- 位置ベースのプロモーション:特定の場所でのAR体験

AIとの連携ポイント:

– ユーザーの興味に合わせたコンテンツのカスタマイズ

– エンゲージメント分析と最適化

– リアルタイムのオファー生成

文化・エンターテイメント

- 美術館や博物館の展示拡張

- 観光地での歴史的な景観の再現

- ライブイベントの拡張体験

AIとの連携ポイント:

– 訪問者の関心に基づいたパーソナライズドガイド

– 多言語リアルタイム翻訳と解説

– インタラクティブなストーリーテリング

AIを活用したAR開発のベストプラクティス

コンセプト設計のポイント

- ユーザー中心設計: 技術主導ではなく、ユーザーニーズから発想する

- 目的の明確化: ARを使う明確な理由と付加価値を定義する

- シンプルさの重視: 複雑すぎる体験は混乱を招く

- コンテキストの考慮: ユーザーがどのような状況でARを使用するかを考慮

技術的考慮事項

- デバイス互換性: 対象ユーザーが使用するデバイスに合わせた開発

- パフォーマンス最適化: 3Dモデルの軽量化と処理の効率化

- 照明と環境考慮: 様々な照明条件や環境での動作確認

- バッテリー消費: 長時間使用を考慮した最適化

AI活用のコツ

- AIの限界理解: 完全に自動化するのではなく、AIと人間の強みを組み合わせる

- 迅速な反復: AIを活用して素早くプロトタイプを作成し、テスト・改善のサイクルを回す

- データの品質: AIモデルの学習には高品質なデータを使用する

- エッジAIの活用: 可能な場合はデバイス上でAI処理を行い、レスポンスを向上

AIとARの未来展望

次世代技術トレンド

- AIによる環境理解の高度化: より正確な空間認識と物体理解

- リアルタイムAI生成コンテンツ: ユーザーや環境に応じたリアルタイムコンテンツ生成

- マルチモーダルAR: 視覚だけでなく、聴覚、触覚なども含めた総合的な体験

- 協調AR: 複数のユーザーが同じAR空間を共有する体験

- ARクラウド: 永続的なAR体験のための共有インフラストラクチャ

AIとARの融合による可能性

- 超パーソナライゼーション: 個人の好み、行動、文脈に完全に適応するAR体験

- 意図予測: ユーザーの意図を先読みして最適な情報や機能を提供

- 環境インテリジェンス: 周囲の状況を深く理解し、最適な情報を提供

- 自律的ARエージェント: ユーザーの代わりに特定のタスクを実行するAR上のAIエージェント

AI×仮想現実:メタバースコンテンツ作成の最新手法の記事で紹介したように、ARとVRの境界も徐々に曖昧になり、さまざまな没入型体験が「XR(拡張現実)」として統合されていく可能性があります。

まとめ

AIと拡張現実(AR)技術の融合は、コンテンツ制作の民主化をもたらしています。かつては専門的な知識と高価なツールが必要だったAR開発が、AIによって大幅に効率化され、より多くのクリエイターがこの技術を活用できるようになりました。

本記事で紹介したように、AIを活用することで:

– 3Dモデルやアニメーションを簡単に生成できる

– インタラクティブな要素を効率的に実装できる

– ユーザー体験を継続的に分析・改善できる

– 様々な業界での革新的な応用が可能になる

ARとAIの技術は今後も急速に進化し続けるでしょう。創造力を持ったクリエイターの手によって、これらの技術が社会に新たな価値をもたらしていくことを期待しています。

よくある質問

Q: AR開発のためにプログラミングスキルは必要ですか?

A: 現在は、Adobe AeroやZapWorksなどのノーコードツールを使用することで、プログラミングスキルなしでもAR体験を作成できます。AIツールを組み合わせれば、さらに技術的なハードルは下がります。ただし、より複雑で高度なAR体験を作るには、基本的なプログラミングの知識があると有利です。

Q: AIを使った3Dモデル生成の品質はプロが作ったものと比べてどうですか?

A: AIによる3Dモデル生成技術は急速に進化していますが、現時点ではプロの3Dアーティストが作る高品質なモデルには及ばない場合があります。しかし、多くの用途、特にプロトタイピングや簡易的なAR体験であれば十分な品質を提供します。また、AIで生成したモデルを人間が調整・編集することで、品質を向上させることも可能です。

Q: ARコンテンツの配信方法として、WebARとアプリベースARのどちらがおすすめですか?

A: これはユースケースによります。WebARはユーザーにアプリをインストールさせる必要がなく、URLを共有するだけで体験を提供できるため、広告キャンペーンやワンタイムの体験に適しています。一方、アプリベースARは機能面でより高度な体験を提供でき、パフォーマンスも優れているため、より長期的な利用や複雑な体験に適しています。

Q: 小規模ビジネスでも現実的に取り組めるAR活用法はありますか?

A: はい、小規模ビジネスでも取り組みやすいAR活用法はいくつかあります:

1. 製品カタログのAR体験(家具、装飾品などを実際の空間に配置)

2. 店舗での情報拡張(商品をスキャンして追加情報を表示)

3. インタラクティブな名刺やパンフレット

4. 看板やポスターからの拡張情報提供

これらはSparkARやZapparなどの比較的使いやすいツールで作成でき、コストも抑えられます。

Q: AR体験のパフォーマンスを向上させるにはどうすればよいですか?

A: AR体験のパフォーマンスを向上させるためのポイントは以下の通りです:

1. 3Dモデルの最適化(ポリゴン数削減、テクスチャサイズの最適化)

2. アニメーションの簡素化

3. 複雑な照明やシャドウ効果は最小限に

4. 必要なアセットのみをロード

5. 体験を段階的に読み込む方式の採用

6. エッジAIの活用(デバイス上でAI処理を実行)

AR体験の作成に関して、具体的な質問やアイデアがありましたら、ぜひコメント欄でお聞かせください。