AIを活用した効率的なコンテンツリサイクル戦略:一つの素材から複数の収益源を作る方法

はじめに

質の高いコンテンツを制作するには時間と労力がかかります。しかし、その価値ある素材を一度だけ使って終わりにしてしまうのはもったいないことです。コンテンツリサイクル(コンテンツの再利用・再活用)を戦略的に実践すれば、一つの素材から複数の収益源を生み出すことが可能になります。

AI技術の進化により、このコンテンツリサイクルのプロセスが格段に効率化されました。本記事では、AIツールを活用して一つのコンテンツを複数のフォーマットに展開し、収益機会を最大化する実践的な方法を解説します。

当サイトでは以前、AIを活用した副業アイデア10選を紹介しましたが、今回はその中でも特に効果的な「コンテンツリサイクル」に焦点を当て、具体的な実践方法を掘り下げていきます。

コンテンツリサイクルとは何か?その重要性

コンテンツリサイクル(Content Repurposing)とは、一度作成したコンテンツを形を変えて別のフォーマットや異なるプラットフォームで再利用する手法です。例えば、ブログ記事をベースに、YouTubeビデオ、ポッドキャスト、Instagramカルーセル、電子書籍などの形式に展開していきます。

なぜコンテンツリサイクルが重要なのか

- 時間と労力の節約: 一から新しいコンテンツを作成するより、既存コンテンツの形を変えるほうが効率的です

- リーチの拡大: 異なるメディアを好む多様なオーディエンスにアプローチできます

- SEO効果の向上: 複数のプラットフォームでコンテンツを展開することで、検索エンジンでの露出機会が増えます

- 収益機会の多様化: 異なるプラットフォームで異なる収益化手段を活用できます

- コンテンツの寿命延長: コンテンツを定期的に別形式で再発信することで、長期にわたって価値を提供し続けられます

AIの登場でどう変わったか

以前のコンテンツリサイクルは、多くの手作業や専門スキルを必要としていました。しかし、AIツールの登場により:

- テキストから音声への変換が高品質で可能に

- 長文コンテンツから短文コンテンツへの要約が自動化

- 視覚的コンテンツの生成がプロンプトのみで実現可能に

- クロスプラットフォーム展開のためのフォーマット変換が効率化

これらの技術進化により、個人クリエイターでも企業並みのクロスメディア展開が可能になりました。

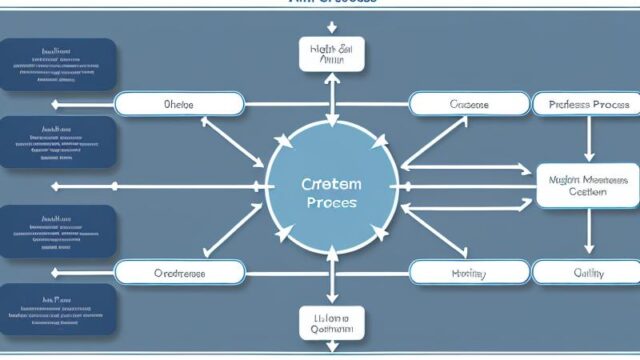

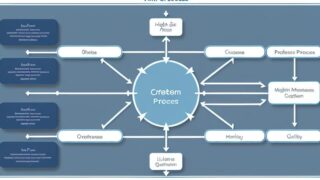

AIを活用したコンテンツリサイクルの基本ワークフロー

効率的なコンテンツリサイクルを実践するための基本ワークフローを紹介します。

1. コア(基幹)コンテンツの選定・作成

最初に、リサイクルのベースとなるコアコンテンツを選びます。一般的には次のようなコンテンツが適しています:

- 包括的な長文ブログ記事(2,000語以上)

- 詳細な解説動画(15分以上)

- インタビューや講演の録音・録画

- ウェビナーやオンラインセミナーの録画

これらを選ぶ際のポイント:

– 時間経過に強いエバーグリーンコンテンツが理想的

– 複数のサブトピックに分けられる構造になっているもの

– ニッチな専門性がある(差別化されている)もの

– 実用的で具体的な情報を含むもの

新規にコアコンテンツを作成する場合は、後のリサイクルを念頭に置いて構成しましょう。当サイトのAIコンテンツ制作完全ガイドでも触れているように、最初から複数のフォーマットを想定した構造にすると効率が上がります。

2. コンテンツのモジュール化

コアコンテンツを複数の独立した「モジュール」に分解します。例えば長文記事なら:

- 導入部

- 主要なサブトピック(それぞれがまとまった内容)

- 実践的なステップや方法論

- 事例やケーススタディ

- まとめや次のステップ

これらの各モジュールは、それぞれが独立したミニコンテンツとして活用できます。

3. フォーマット変換と最適化

各モジュールを異なるフォーマットに変換します。ここでAIツールが特に威力を発揮します:

- テキスト→音声→ポッドキャスト

- テキスト→スライド→動画

- テキスト→インフォグラフィック→SNS投稿

- 複数のテキスト→まとめて電子書籍

各フォーマットごとの最適化方法については後述します。

4. 配信スケジュールの策定

変換したコンテンツを時間差で配信するスケジュールを立てます:

- 短期リサイクル(1-2週間以内):SNS投稿、ニュースレター

- 中期リサイクル(1-3ヶ月):ポッドキャスト、動画

- 長期リサイクル(3-6ヶ月以上):電子書籍、オンラインコース

5. 結果分析とフィードバック反映

各プラットフォームでのパフォーマンスを分析し、次のコンテンツリサイクル戦略に反映させます。

AIツールで実現するクロスメディア展開

各メディアフォーマットへの変換を効率化するAIツールと具体的な活用法を解説します。

テキストコンテンツの変換

ブログ記事→SNSコンテンツ

– 使用ツール: ChatGPT/Claude

– プロセス:

1. 記事のURLまたはテキストをAIに入力

2. プラットフォームごとの特性(文字数、トーン、形式)を指定

3. 「この記事をTwitterのスレッド形式に変換してください」のようにプロンプト

4. 必要に応じて微調整

ChatGPTを活用した効率的な文章生成については、ChatGPTでブログ記事を効率的に書く方法で詳しく解説しています。

ブログ記事→メールマガジン

– 使用ツール: ChatGPT/Claude

– プロンプト例: 「このブログ記事を、既存の読者向けのメールニュースレターに変換してください。パーソナルなトーンで、CTAを含め、全体で400-500語程度にまとめてください。」

複数の記事→電子書籍

– 使用ツール: ChatGPT Plus/Claude Pro + Canva AI

– プロセス:

1. 関連する複数記事をAIに入力

2. 全体構造の再構築を依頼

3. 章立てと導入・結論の追加を依頼

4. Canva AIで表紙デザインと内部レイアウト作成

5. 出版プラットフォーム(Kindle Direct Publishingなど)で販売

視覚的コンテンツへの変換

ブログ記事→インフォグラフィック

– 使用ツール: ChatGPT + Canva AI / Adobe Express

– プロセス:

1. ChatGPTで記事の主要ポイントを箇条書きに変換

2. Canva AIで「infographic about [topic]」と指示

3. 生成されたテンプレートに情報を配置

テキスト→プレゼンテーションスライド

– 使用ツール: Beautiful.AI / Slidebean / Canva AI

– プロセス:

1. テキストの主要ポイントをAIに抽出させる

2. スライド生成AIツールに内容を入力

3. 必要に応じてデザイン調整

音声・動画コンテンツへの展開

ブログ記事→ポッドキャストエピソード

– 使用ツール: ElevenLabs + Descript

– プロセス:

1. 記事を会話形式にChatGPTで変換

2. ElevenLabsで高品質な音声に変換

3. Descriptで編集(不要部分のカット、BGM追加)

4. ポッドキャストプラットフォームで配信

ブログ記事→YouTube動画

– 使用ツール: PowerPoint/Canva + Synthesia/D-ID + Descript

– プロセス:

1. 記事をスライド形式に変換

2. AIアバターによるナレーション映像作成

3. スライドと組み合わせて動画編集

4. サムネイル画像をMidjourney/DALL-Eで生成

5. YouTubeにアップロード

効果的なプロンプトの作り方については、効果的なプロンプトエンジニアリングの基礎で詳しく解説していますので、参考にしてください。

コンテンツリサイクルの収益効果

コンテンツリサイクル戦略を実践している成功事例から、収益効果を見ていきましょう。成功事例に学ぶAIコンテンツ収益化戦略でも紹介しているように、多くのクリエイターがこの方法で収益を増加させています。

複数収益源の構築事例

ケーススタディ: テックブロガーAさんの場合

Aさんは月2本の詳細な技術解説記事をコアコンテンツとして作成し、以下のように展開:

- ブログ記事: Google AdSense + アフィリエイト収入(月6万円)

- YouTube動画版: 広告収入 + スポンサーシップ(月5万円)

- ポッドキャスト版: スポンサーシップ(月3万円)

- 記事をまとめた電子書籍: 直接販売(月4万円)

- SNSでのマイクロコンテンツ: フォロワー増加→コンサルティング依頼(月10万円)

合計で同じ労力から月28万円の収入を実現しています。

プラットフォーム別の収益化戦略

ブログ

– Google AdSense / メディアバイイング広告

– アフィリエイトリンク

– スポンサー記事

YouTube

– 広告収益

– スポンサーシップ

– 製品プレースメント

– チャンネルメンバーシップ

ポッドキャスト

– スポンサード広告

– Patreonなどの会員制モデル

– 関連製品の販売

SNS

– 有料プロモーションポスト

– アフィリエイトリンク

– フォロワーからの直接依頼

電子書籍/オンラインコース

– 直接販売

– サブスクリプションモデル

おすすめのAIコンテンツリサイクルツール

コンテンツリサイクルを効率化するための主要なAIツールを紹介します。

テキスト生成・変換ツール

- ChatGPT Plus / Claude Pro: 高度なテキスト変換、要約、フォーマット変更

- Jasper AI: マーケティング特化型のAIライティングツール

- Copy.ai: コピーライティング特化のAIツール

視覚コンテンツ作成ツール

- Canva AI: インフォグラフィック、ソーシャルメディア画像、プレゼンテーション

- Beautiful.AI: AIパワードのプレゼンテーション作成

- Midjourney / DALL-E: カスタム画像の生成

音声・動画ツール

- ElevenLabs: 高品質な音声合成

- Descript: 音声・動画の編集とトランスクリプション

- Synthesia: AIアバターによる動画生成

- D-ID: 静止画から話す顔の動画を生成

管理・配信ツール

- Buffer / Hootsuite: ソーシャルメディア投稿の管理と分析

- Airtable / Notion: コンテンツカレンダーと資産管理

- Zapier: 各ツール間の自動連携

AIツールを使いこなすためのコツ

より効果的にAIツールを活用するためのポイントをご紹介します。

効果的なプロンプト設計

AIから最高の結果を引き出すためには、明確で詳細なプロンプトが不可欠です。以下のフレームワークを活用しましょう:

- 役割の指定: 「あなたはソーシャルメディア専門家として」

- 具体的な指示: 「この記事を280文字以内のTwitterスレッド5件に変換してください」

- 形式の指定: 「各ツイートに番号をつけ、最後にハッシュタグを3つ含めてください」

- トーンと例: 「カジュアルだが専門的なトーンで、例:…」

詳細は効果的なプロンプトエンジニアリングの基礎をご参照ください。

効率的なワークフロー構築

- テンプレート化: 繰り返し使用するプロンプトやワークフローをテンプレート化

- バッチ処理: 同種のコンテンツ変換は一度にまとめて実行

- 自動化: Zapierなどのツールでプラットフォーム間の連携を自動化

- 品質チェック: AI生成コンテンツの最終確認は必ず人間が行う

よくある質問と回答

Q: コンテンツリサイクルと重複コンテンツのSEOへの影響は?

A: 同じ内容をそのままコピーすると重複コンテンツとみなされる可能性がありますが、フォーマットを変更したり、プラットフォームを変えたり、内容を30%以上変更するとこの問題を回避できます。また、正規URLを設定することも重要です。

Q: どのコンテンツからリサイクルを始めるべきですか?

A: アクセス数や反応が最も良かった過去のコンテンツから始めるのが効果的です。また、エバーグリーン(時間が経っても価値が下がらない)コンテンツが特に適しています。

Q: AIツールの費用対効果は?

A: 多くのAIツールは月額10〜50ドル程度の投資で、何倍もの時間節約と収益増加をもたらします。例えば、動画編集に5時間かかっていたものが1時間で完了するようになれば、その差分で新たなコンテンツ作成が可能になります。

Q: コンテンツの一貫性を保つコツは?

A: ブランドガイドラインを作成し、AIプロンプトにその要素を含めることで一貫性を確保できます。また、最終チェックでトーンや表現の統一を図りましょう。

まとめ

AIを活用したコンテンツリサイクル戦略は、限られた時間と労力で最大限の収益効果を得るための強力なアプローチです。一つのコアコンテンツを作成し、AIツールを駆使して複数のフォーマットに効率的に展開することで、異なるプラットフォームでの収益機会を広げることができます。

重要なのは、単なるコピー&ペーストではなく、各メディアの特性に合わせた最適化と、プラットフォームごとの適切な収益化戦略です。AIはこのプロセスを大幅に効率化してくれますが、最終的な品質管理と創造性の部分は人間の役割であることを忘れないでください。

ぜひこの記事で紹介した方法を実践し、あなたのコンテンツ制作の労力を最大限に活かしてください。すでにコンテンツリサイクルを実践している方は、コメント欄で成功事例やコツをシェアしていただければ幸いです。