製造業×AI革命:予知保全からカスタムメイドまで変わるものづくり

はじめに

製造業は今、100年に一度の大変革期を迎えています。AI技術の急速な発展により、従来の大量生産型製造から、個別最適化された柔軟な生産システムへの転換が加速しています。

予知保全による設備故障の事前回避、AI品質検査による不良品ゼロ化、顧客ニーズに合わせた完全カスタムメイド製品の効率的な生産―これらすべてが現実のものとなりつつあります。

本記事では、製造業におけるAI活用の最新動向から、中小製造業でも導入可能な具体的なソリューション、さらには業界の将来展望まで、ものづくりの現場で起きている革命を詳しく解説します。

製造業の現状と課題

従来の製造業が直面する問題

現在の製造業は、深刻な構造的課題を抱えています。特に中小製造業においては、これらの課題が企業存続に関わる重要な問題となっています。

労働力不足と技能継承の危機:

熟練工の高齢化と若手人材の不足により、長年培われてきた製造技術やノウハウの継承が困難になっています。経済産業省の調査によると、製造業従事者の平均年齢は過去10年で5歳上昇しており、2030年には深刻な人手不足が予測されています。

品質管理とコスト削減の両立:

グローバル競争の激化により、高品質を保ちながらコストを削減する必要性がますます高まっています。従来の人的検査では限界があり、微細な不良の見落としや検査コストの増大が課題となっています。

設備故障による生産停止リスク:

製造設備の突発的な故障は、生産計画の大幅な遅れと修理コストの増大を招きます。特に老朽化した設備を使用する中小企業では、このリスクが経営に深刻な影響を与えています。

市場ニーズの多様化

消費者ニーズの個別化・多様化により、従来の大量生産モデルでは対応が困難な状況が生まれています。

カスタマイゼーションへの需要:

SNSやECプラットフォームの発展により、消費者は「自分だけの製品」を求める傾向が強まっています。アパレル、家具、電子機器など、あらゆる分野でパーソナライゼーションが期待されています。

短納期・小ロット生産の要求:

市場の変化速度が加速する中、大量在庫を抱えるリスクを避けたい企業が多くなっています。これにより、必要な時に必要な分だけを短期間で生産する能力が競争力の源泉となっています。

これらの課題を解決する切り札として、AI技術が注目されています。次章では、実際にAIがどのように製造業の課題を解決しているかを具体的に見ていきましょう。

AI技術が製造業に与えるインパクト

予知保全:設備故障を未然に防ぐ

予知保全(Predictive Maintenance)は、AI技術が製造業にもたらした最も大きなイノベーションの一つです。

従来の保全方式の限界:

これまでの製造業では、「事後保全」(故障後に修理)や「予防保全」(定期的にメンテナンス)が主流でした。しかし、事後保全は生産停止による損失が大きく、予防保全は必要以上にメンテナンスコストがかかるという問題がありました。

AIによる予知保全の仕組み:

AI予知保全システムは、設備に取り付けたセンサーから振動、温度、電流、音響などのデータを24時間収集。機械学習アルゴリズムがこれらのデータパターンを分析し、故障の前兆を検知します。

実際の導入効果:

大手自動車部品メーカーのA社では、AI予知保全システム導入により:

– 突発的な設備故障を85%削減

– メンテナンスコストを30%削減

– 生産稼働率を95%から98.5%に向上

中小企業でも導入可能な予知保全ソリューションが増えており、月額$100-500程度のクラウドベースサービスも登場しています。

AI品質検査:人間を超える精度と速度

製造業の品質管理において、AI画像認識技術が革命をもたらしています。

コンピュータビジョンの活用:

高解像度カメラとAI画像認識を組み合わせることで、人間の目では識別困難な微細な傷や色ムラ、寸法誤差を瞬時に検出できます。検査速度は従来の10倍以上、精度は人的検査を大幅に上回ります。

多様な検査項目への対応:

– 外観検査:表面の傷、汚れ、色ムラの検出

– 寸法検査:3Dスキャンによる高精度な寸法測定

– 組立検査:部品の取り付け状態や向きの確認

– 文字・印字検査:OCR技術による文字・バーコードの読み取り精度向上

ROI(投資収益率)の高さ:

中堅電子部品メーカーのB社の導入事例:

– 検査員6名→AI検査システム1台に削減

– 年間人件費削減効果:約2,400万円

– システム導入コスト:約800万円

– 投資回収期間:4ヶ月

AIを活用した品質管理について詳しく学びたい方は、Coursera の「AI for Manufacturing」コースで体系的に学習することをおすすめします。

スマート生産計画とサプライチェーン最適化

AI技術は、複雑な生産計画の立案と サプライチェーン全体の最適化を可能にします。

需要予測の精度向上:

過去の売上データ、季節変動、経済指標、SNSトレンドなど多様なデータを統合分析することで、従来の予測手法と比べて30-50%精度の高い需要予測が可能になります。

動的生産スケジューリング:

AIが リアルタイムで以下の要素を考慮し、最適な生産計画を自動生成:

– 受注状況の変化

– 設備の稼働状況

– 原材料の在庫レベル

– 作業員のスキルマッチング

– エネルギーコストの変動

在庫最適化:

適正在庫レベルをAIが自動計算し、過剰在庫による資金負担と欠品リスクを最小化。在庫回転率の20-30%改善効果が報告されています。

業界を変える具体的なAI活用事例

自動車業界:完全自動化ファクトリーへの進化

自動車製造業は、AIとロボティクス技術の最先端活用事例を提供しています。

テスラのギガファクトリー:

テスラの上海ギガファクトリーでは、AIが統合制御する高度自動化ラインにより:

– 人的介入を90%以上削減

– 生産効率を従来工場の3倍に向上

– カスタマイズオプションの動的変更対応

トヨタのスマートファクトリー:

AI画像認識による品質検査システムで0.01mm単位の精度誤差を検出し、不良率を0.001%以下に抑制。また、AIによる作業者動線最適化で生産性を15%向上させています。

電子機器製造:マイクロレベルの精密加工

半導体製造での活用:

– AIによる欠陥パターン認識で歩留まりを95%から99%に改善

– 製造プロセスパラメータの自動最適化

– クリーンルーム環境の AI制御による品質安定化

スマートフォン組立工場:

中国の大手EMS(Electronics Manufacturing Services)企業では、AI搭載協働ロボットが人間と協力して精密組立作業を実行。作業効率50%向上、品質不良90%削減を実現しています。

食品製造:安全性と効率性の両立

AI活用による品質管理:

– 画像認識による原材料の鮮度・品質判定

– 製造工程での異物混入リアルタイム検知

– 賞味期限・消費期限の最適化アルゴリズム

大手食品メーカーC社の事例:

AIによる製造プロセス最適化により:

– 食材廃棄率を25%削減

– エネルギー消費量を20%削減

– 製品の品質ばらつきを60%改善

Google Cloud AI Platformは、食品製造業向けのAIソリューション開発に適したプラットフォームとして多くの企業に採用されています。

アパレル産業:オンデマンド製造の実現

H&Mのサプライチェーン革新:

AI需要予測システムにより:

– 売れ残り在庫を30%削減

– 新商品の市場投入期間を50%短縮

– サステナブルな生産サイクルの実現

3D設計とAI連携:

3DデザインソフトウェアとAIを組み合わせ:

– 顧客の体型データから最適なサイズ・フィット感を予測

– トレンド分析に基づく新デザインの自動生成

– バーチャル試着による返品率削減

中小製造業でも導入可能なAIソリューション

クラウドベースAIプラットフォーム

中小製造業でも手軽に導入できるAIソリューションが増加しています。

Microsoft Azure IoT Central:

– 月額$50-200の段階的料金体系

– 設備データの収集・可視化・分析をオールインワン

– プログラミング知識不要の GUI操作

– 予知保全テンプレートが標準搭載

Azure IoT Centralは、製造業向けのIoT・AI統合プラットフォームとして高く評価されています。

Amazon AWS IoT Device Management:

– 従量課金制で初期コスト最小化

– 機械学習モデルの自動学習・更新

– セキュリティ機能が充実

– 他の AWS サービスとの連携が容易

エッジAI・組み込みAI

NVIDIA Jetson シリーズ:

製造現場のエッジ環境で AI推論処理を実行できる小型コンピュータ。

– リアルタイム画像処理が可能

– 価格:$99-599(モデルにより異なる)

– 電力消費:5-30W の低消費電力

– 工場環境に適した堅牢設計

Intel OpenVINO Toolkit:

既存の産業用PCにAI機能を追加するためのソフトウェアツールキット。

– 無料で利用可能

– 多様なAIモデルに対応

– CPU・GPU・VPU での推論を最適化

画像検査AIの導入事例

中小精密機械加工業D社の成功例:

従業員20名の町工場がAI画像検査システムを導入:

- 導入前の課題:

- 検査員1名が全製品を目視検査

- 検査時間が生産時間の30%を占有

- 疲労による見落としリスク

- 導入したシステム:

- USB接続の工業用カメラ($300)

- AI画像解析ソフトウェア(月額$150)

- 既存PC を活用(追加投資なし)

- 導入効果:

- 検査時間を80%短縮

- 不良品検出率99.5%に向上

- 検査員を他の高付加価値作業にシフト

- 投資回収期間:6ヶ月

導入ステップとロードマップ

フェーズ1:現状分析と目標設定(1-2ヶ月)

製造プロセスの可視化:

現在の製造工程をフローチャートで整理し、以下のポイントを明確にします:

– ボトルネックとなっている工程

– 人的エラーが発生しやすい作業

– コスト負担の大きい工程

– 品質リスクの高い工程

データ収集環境の整備:

AIシステム導入前に、必要なデータを収集できる環境を準備:

– 生産データの記録システム

– 品質データの蓄積方法

– 設備稼働データの取得

– 画像・映像データの保存体制

ROI目標の設定:

具体的な投資効果目標を設定:

– コスト削減目標(年間)

– 品質向上目標(不良率改善)

– 生産性向上目標(処理能力増強)

– 投資回収期間目標

フェーズ2:スモールスタート(3-6ヶ月)

パイロット導入:

最もROIが見込める分野から小規模に開始:

– 特定の製品ライン

– 限定された検査工程

– 単一設備での予知保全

効果測定と改善:

導入効果を定量的に測定し、システムを調整:

– KPI(Key Performance Indicator)の定期測定

– 現場作業者からのフィードバック収集

– システムパラメータの最適化

フェーズ3:本格展開(6-12ヶ月)

水平展開:

パイロットで成功した手法を他の工程・製品ラインに拡大適用。

システム統合:

個別に導入したAIシステムを統合し、全体最適化を図る:

– 生産計画システムとの連携

– ERPシステムとのデータ統合

– サプライチェーン情報の活用

フェーズ4:高度化(12ヶ月以降)

予測・最適化機能の追加:

– 需要予測に基づく生産計画の自動化

– サプライチェーン全体の最適化

– 新製品開発へのAI活用

AI導入プロジェクトの管理手法について詳しく学びたい方は、Udemy の「AI Project Management for Manufacturing」コースが実践的でおすすめです。

費用対効果と投資回収

導入コスト分析

AIシステム導入に必要な費用を分類し、投資判断の参考にしてください。

初期投資:

– ハードウェア: $5,000-50,000

– 産業用カメラ、センサー、コンピュータ

– ソフトウェア: $10,000-100,000

– AIプラットフォーム、ライセンス費用

– 導入支援: $20,000-200,000

– システム構築、カスタマイズ、研修

運用コスト:

– クラウド利用料: 月額$100-2,000

– 保守・サポート: 年間$5,000-50,000

– システム管理者: 月額$5,000-10,000

期待効果(年間):

– 人件費削減: $50,000-500,000

– 品質向上: $30,000-300,000

– 生産性向上: $100,000-1,000,000

– 予防保全効果: $20,000-200,000

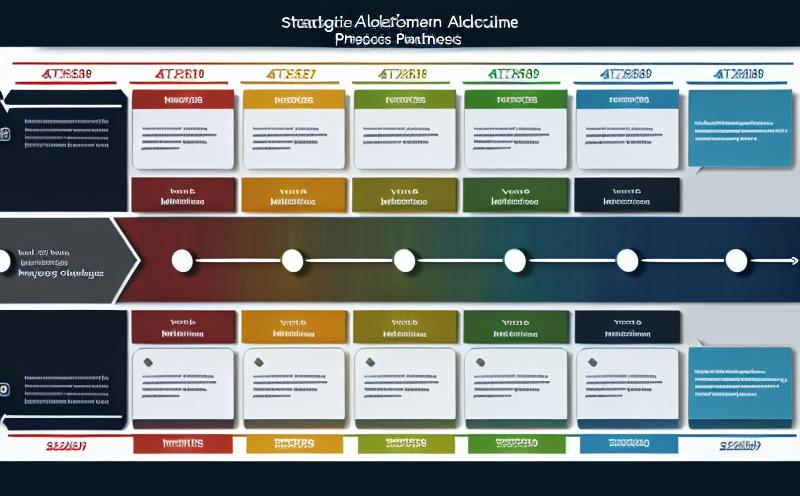

業界別投資回収期間

製造業の分野別にAI投資の回収期間をまとめました:

| 業界分野 | 平均投資回収期間 | 主な効果要因 |

|---|---|---|

| 自動車部品 | 8-12ヶ月 | 品質向上、予知保全 |

| 電子機器 | 6-10ヶ月 | 検査自動化、歩留まり改善 |

| 食品製造 | 12-18ヶ月 | 品質管理、廃棄削減 |

| 化学・素材 | 10-15ヶ月 | プロセス最適化、安全性向上 |

| 機械加工 | 6-12ヶ月 | 精度向上、検査効率化 |

成功事例:中小企業の変革ストーリー

事例1:精密部品加工業E社(従業員15名)

課題:

熟練工の高齢化により、品質のばらつきが増大。検査工程に多大な時間を要していました。

導入したソリューション:

– AI画像検査システム(総投資額:$25,000)

– NVIDIA Jetson Nano + 工業用カメラ

– カスタム画像認識アルゴリズム

成果:

– 検査時間70%短縮

– 不良品流出ゼロ化

– 検査員を加工作業にシフトし、生産量20%向上

– 投資回収期間:7ヶ月

事例2:プラスチック成形業F社(従業員35名)

課題:

成形機の突発故障により、月1回程度の生産停止が発生。修理費用と機会損失が経営を圧迫していました。

導入したソリューション:

– IoTセンサーによる設備監視

– AWS IoT Device Management によるデータ収集・分析

– AI予知保全アルゴリズム

成果:

– 突発故障90%削減

– 稼働率95%→98%向上

– 年間保全費用40%削減

– 投資回収期間:10ヶ月

事例3:金属加工業G社(従業員50名)

課題:

多品種少量生産への対応で生産計画が複雑化。熟練プランナーの判断に依存し、属人化が進行していました。

導入したソリューション:

– AI生産計画最適化システム

– Microsoft Azure Machine Learning 利用

– 既存ERPシステムとの連携

成果:

– 生産計画立案時間80%短縮

– 設備稼働率15%向上

– 納期遵守率95%→99%改善

– 投資回収期間:12ヶ月

これらの成功事例からわかるように、中小企業でもAI導入により大きな効果を得ることが可能です。重要なのは、自社の課題に最適なソリューションを選択し、段階的に導入することです。

将来展望:2030年の製造業

完全自律型ファクトリーの実現

2030年までに、多くの製造業でAIが全体を制御する「自律型ファクトリー」が実現すると予測されています。

特徴:

– ゼロタッチオペレーション: 人的介入なしでの24時間連続生産

– 自己最適化: AIが継続的に生産プロセスを改善

– 予測メンテナンス: 故障前の最適タイミングでの自動メンテナンス

– 動的品質管理: リアルタイムでの品質調整と不良予防

カスタムメイド製造の民主化

AIとロボティクスの進化により、大量生産のコストで個別製品を製造できる「マス・カスタマイゼーション」が普及します。

実現される技術:

– 3Dプリンティング×AI: 設計から製造まで全自動化

– モジュラー生産: 共通部品の組み合わせによる多様性実現

– 需要連動生産: 受注と同時に最適生産ラインで製造開始

– パーソナライゼーション: 個人の嗜好データに基づく製品カスタマイズ

サステナブル製造の実現

AI技術により、環境負荷を最小化しながら高効率生産を実現する「サステナブル製造」が標準化します。

主な技術要素:

– エネルギー最適化: AIによる省エネルギー生産制御

– 廃棄物ゼロ化: 完全循環型生産システム

– 原材料最適化: AIによる代替材料探索と利用

– ライフサイクル管理: 製品の全生涯にわたる環境影響最小化

人間とAIの協働進化

完全自動化ではなく、人間とAIが最適に協働する「ヒューマン・AI・コラボレーション」が製造業の新しいスタンダードになります。

協働の形:

– 認知補完: AIが人間の判断をデータで支援

– 創造性拡張: AIが人間の創造力を技術的に実現

– スキル拡張: AIが高度な技能を一般作業者でも実行可能に

– 安全性向上: AIが危険作業を代替し、人間は安全な作業に集中

まとめ

製造業におけるAI革命は、もはや「将来の可能性」ではなく「現在進行形の現実」です。予知保全、AI品質検査、スマート生産計画など、様々な分野でAI技術が実用化され、大幅なコスト削減と品質向上を実現しています。

特に重要なのは、これらのAI技術が大企業だけでなく、中小製造業でも導入可能な価格帯と利便性を実現していることです。クラウドベースのAIプラットフォームの普及により、月額数百ドルから始められるソリューションも多数登場しています。

成功のポイント:

– 自社の課題を明確に特定し、最適なAIソリューションを選択

– スモールスタートで効果を確認してから段階的に拡張

– 従業員のスキルアップと AI技術への理解促進

– 中長期的な視点での投資計画と効果測定

2030年に向けて、製造業はさらなる変革を遂げることが予想されます。今からAI技術への理解を深め、自社への導入を検討することで、将来の競争優位性を確保できるでしょう。

まずは基本的なAI技術について学習したい方は、Coursera の「Machine Learning for Manufacturing」専門講座で体系的に学習することから始めてみることをおすすめします。

製造業の未来は、AIとともに歩む未来です。この変革の波に乗り遅れることなく、積極的にAI技術を活用して、より効率的で持続可能な製造業を実現していきましょう。

参考資料・関連リンク

- “Manufacturing’s next act” – McKinsey & Company, 2024

- “AI in Manufacturing Market Report” – Grand View Research, 2024

- “Smart Factory Study” – Deloitte Digital, 2024

- “Industrial IoT Growth Report” – IoT Analytics, 2024

本記事の情報は2024年9月時点のものです。AI技術や関連サービスは急速に進化しているため、最新情報については各サービス提供元の公式サイトでご確認ください。